Miwako's EYE

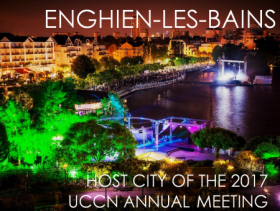

先日大阪の私の拠点である若い知り合いと話をしていたら、彼は現在メディアアートと関わっていて、よくヨーロッパに行っていると言ってました。つい先日もこの写真の街、フランスの Enghien-les-bains に行って次のプロジェクトの段取りをしてきたということです。

この街はユネスコのCreative Cities Network のひとつだそうで、街ぐるみでメディアアートを通して街を活性化しているそうです。

それでこのユネスコのCreative Cities Network というのを調べてみると、

Urban areas are today’s principal breeding grounds for the development of new strategies, policies and initiatives aimed at making culture and creativity a driving force for sustainable development and urban regeneration through the stimulation of growth and innovation and the promotion of social cohesion, citizen well-being and inter-cultural dialogue.

In this way cities respond to the major challenges with which they are confronted, such as the economic crisis, environmental impacts, demographic growth and social tensions.

Not to mention that cities are today home to more than half the world’s population and three quarters of its economic activity, including a large share of the creative economy.

The crucial role of cities in promoting sustainable development focused on people and the respect of human rights is notably recognised in the post-2015 Development Agenda which includes among its 17 goals a specific objective to ‘make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable’ and identifies culture and creativity as one of the essential levers for action in this context.

It is first and foremost at local level that culture and creativity are lived and practised on a daily basis. It is therefore by stimulating cultural industries, supporting creation, promoting citizen and cultural participation and approaching the public sphere with a new perspective that public authorities, in cooperation with the private sector and civil society, can make the difference and support a more sustainable urban development suited to the practical needs of the local population.

In this context, cooperation and the sharing of experience and knowledge is crucial for making creativity a lever for urban development and conceiving of new solutions to tackle common challenges. In this regard, UNESCO’s Creative Cities Network offers unparalleled opportunities for cities to draw on peer learning processes and collaborative projects in order to fully capitalize on their creative assets and use this as a basis for building sustainable, inclusive and balanced development in economic, cultural, environmental and social terms.

と良いことがたくさん書いてありますが、日本ユネスコ協会の説明はいたって簡単。

「文学、映画、音楽、芸術などの分野において、都市間でパートナーシップを結び相互に経験・知識の共有を図り、またその国際的なネットワークを活用して国内・国際市場における文化的産物の普及を促進し、文化産業の強化による都市の活性化及び文化多様性への理解増進を図る。」

ということです。

日本からも複数の都市が参加していて、メディアアートの分野では札幌市が登録しています。

地元の人たちの文化的創造を応援し、市民の文化的活動の参加を促し都市開発のてこになり、またネットワーク内の都市間の共同プロジェクトによりよき社会にしていくすばらしい企画だと思います。

前述の若者は大学では英語を専攻し、イギリス留学経験があります。英語力があるということは、こういう日本と世界をつなぐすばらしい仕事に就くことができ、本人の人生観が大きく変わるのみでなくすばらしい社会貢献ができます。

Miwako's EYE

ひと月ほど前に日経新聞の「あなたのグローバル力診断」というテストを受けてみました。それには以下のような項目で診断されます。

************************************************************************************

1. Vision(能力開発の根幹であり、自己変革への推進力)

2. Professionality(卓越した専門力を持っているか、専門力)

3. Intercultural Competency(違いを理解・尊重できリスペクトできるか、異文化適応力)

4. Logical Thinking(世界共通のコミュニケーション上の共通フレーム、論理的思考力)

5. Language Skills(コミュニケーションの手段としての言語力)

6. Leadership(人を統率していく力)

7. Decision Making(的確で迅速な意思決定力)

8. Imagination(未来を想像し、新しい価値を想像する力)

***************************************************************************************

総合得点1000点満点で、同年代の平均点よりは高かったものの私は残念ながら780点でした。

「あなたのグローバル力は世界で通用するレベルです。 世界の舞台で、チームの一員として活躍できます。 世界中どの職場においても、周囲の人々に引けを取らず、積極的に仕事に参加していくことができるでしょう。 このランクの人はどの企業も欲しがる人材であり、ヘッドハンターから声が掛かる可能性も十分にありえます。トップレベルのグローバル力を有していることに自信を持ち、より一層高いグローバル力を目指していきましょう。」という評価をもらいました。

一番点数が低かったのがなんと言語力です。私は日本語と英語をビジネスレベルで話せるのですが、それではたったの60点です。ヨーロッパやアフリカ諸国の知識人のようにグローバルであろうとすれば、3〜4ヶ国語が話せることはグローバルに世界が向いているこれからは必至ですね。

そのためにも日本は英語教育をもっと真剣に取り組み、その先の第2、第3外国語を習得できる土壌を早く作る必要があります。できれば、小学校3年生ぐらいまではすべての小学校で国語以外の授業は英語にすればよいと思います。

家庭では日本語を話しますし、日常生活は日本語なので日本語習得には問題はありません。右脳と左脳の間にある脳梁が固まる前に日本語と英語のネイティブの素地を作ると日本人の誰もがフィリピン人のように日常の英語には困らないでしょう。その素地があれば、その先の英語の学習はとても楽なものになります。

英語が問題にならなければ、いま私たちが英語を学んでいるように、自分に必要な第2・第3の言語、中国語であれアラビア語であれ、を学べばいいのです。

これから未来を担う若い人たちのためにも、世界を舞台に能力を十分に発揮出来る人材育成の重要さを日本政府にしっかりと認識してもらい、素早い教育改革に取り組んでほしいと思います。そうすることで国民の意識改革も進むと思います。

「意識を変えること」これは本当に大切なことです。

そのためにも、日々いろんな情報源から情報を得、中立的な立場からその情報を判断し、自分の価値観を豊かにしていく努力は必要だと思います。

次回のグローバル力診断のためにも、自身の真の人間力のため、そして社会に何らかの形でよい貢献をするためにも、昔学んだフランス語、スペイン語、オランダ語のブラッシュアップからまず始めたいと思います。

Miwako's EYE

世界のトップリーダーを育ててきた非営利の団体トーストマスターズ。今日から始まる春季大会のためにそのインターナショナルプレジデントが来日。大阪トーストマスターズクラブであった本番前の彼のワークショップに参加してきました。

I joined a workshop by Toastmaster International President Jim Kokocki at the Osaka Toastmasters Club.

トーストマスターズ初心者も数十年やっている人も、大阪はみんな熱い!です。

Well, everyone in Osaka was quite enthusiastic whether they were the beginners or the very experienced.

スピーチスキルを学ぶだけでなく素晴らしいサポートシステムの中で人間的にも成長できるトーストマスターズは本当に素晴らしい!

This organization offers not only the place to practice the speech skills, but also the place for personal growth.

昨日は旭大橋を渡ったすぐにある大きなタワーマンションの中にあるDSBRAND という若くて元気のある全国展開もし、地元にも大きく貢献しているすばらしい会社に招かれ、地元長崎の飲食店関係者およびこれからいろんな分野に進出していきたいという方々に「長崎おもてなし英語〜飲食店編〜」というセミナーをさせていただきました。

みなさん本当に真剣に、そして楽しく取り組まれました。現場におられる方からは鋭い質問もありました。

例えば、注文の品をお客様にお出しするときは、”Here you go.”もしくは、”This is the shrimp pasta.”などと言う練習をしましたが、ある受講生の質問は、”Please.”ではだめなんですか?

“Please.”は日本人の誤用が多い言葉のひとつです。

つい「 please = どうぞ」と思ってしまいがちですが、please はこちらから何かをお願いするときに使うものなので、注文の料理をお客様に出すときはNGです。

80分があっという間に過ぎていきましたが、どうかみなさん現場で役に立てて欲しいですね。

そして細かいサポートや段取りをしてくださった清水さんはじめDSBRANDの皆様、長崎にこんなすばらしい会社があって感動しています。また6月よろしくお願いします❤️

Miwako's EYE

今年のWorld Press Photo コンテスト 人物Stories 部門で見事に一位に輝いたのは宮城県出身の小原一真さん。

以下はWorld Press Photoのサイトより。

Kazuma Obara is a photojournalist based in the UK and Japan.

現在イギリスと日本を拠点にしている。

After the tsunami and nuclear disaster in 2011, he began documenting the disaster area, photographing from inside Fukushima Daiichi nuclear power plant. Obara was the first photojournalist to convey the story from inside the plant. His work in the disaster areas was published as the photobook Reset Beyond Fukushima, published by Lars Müller Publishers, Switzerland in March 2012.

2011年の津波と原発事故より福島第一原子力発電所の中から写真を撮り始め災害フォトジャーナリストの第一歩を歩みだす。原発内部からの報道を行った最初のフォトジャーナリストである。彼の写真集は2012年3月スイスの出版社より”Reset Beyond Fukushima” というタイトルで出版される。

In 2014, he focused on victims of World War Two in Japan and his self published photobook Silent Histories was shortlisted for Paris Photo/Aperture Photo Book Award and was selected for TIME, Lens Culture, and Telegraph Best Photobook 2014. Continuing his pursuit of nuclear labour issues as a long term project,

2014年には日本での第二次世界大戦の犠牲者に焦点を当てた自費出版”Silent Histories”がパリのAperture Photo Book Award の最終選考リストに載り、またTIME誌やLens Culture誌Telegraph紙にもBest Photobookに選ばれる。

As of 2015, he is studying at London College of Communication for a master’s degree in Photojournalism and Documentary Photography.A partner photographer of Swiss photo agency Keystone, his photographs appear regularly in The Guardian, Courier international, ZEIT, El Mund, BBC, CNN, NHK, and DAYS JAPAN.

現在London College of Communicationの修士課程に在籍中で、彼の作品はThe Guardian, Courier international, ZEIT、El Mund, BBC, CNN, NHK、DAYS JAPANによく採用される。

CNNによると、

The world’s worst nuclear accident happened in 1986 at the chernobyl nuclear power plant in Ukraine. Just five months after the disaster, a girl was born in Kiev just 100 km south of Chernobyl. The wind included a great amount of radioactive elements, and the girl became one of the victims of the tragedy. This series of pictures represent the last 30 years of the life of that girl. All pictures were taken on old color negative film that was found in the city of Pripyat near the power plant.

世界最悪の原発事故がウクライナのチェルノブイリで1986年にあった。100km南のキエフで5ヶ月後に女の子が生まれた。風には大量の放射能が含まれておりその少女はその惨事の犠牲者のひとりとなった。一連の写真はその少女の30年の人生を物語っている。写真は全て原発近くの町Pripyatで見つかった古いカラーフィルムを使用している。

*************************

ご本人が宮城県出身で東北大震災3日後に会社を辞め実家のある宮城県に向かいそこが彼のフォトジャーナリストとしての起点となったということです。その時の彼の衝撃は私の想像を超えます。そのとき目の当たりにした一人一人の人生が壊された様をつきつけられて、それをフォトジャーナリズムというかたちで世にそのむごさを突きつけ私たちに問いかけるという姿勢。強烈なものを感じます。

その後に出版した”Silent Histories”,そして今回受賞した”Exposure” 彼が捉えた声をあげることができない人たちの叫びが聞こえてきそうです。そして使用したフィルムが原発近くの町で見つかったものとは・・・こたえますね。